目次

はじめに:PA初心者の壁「ハウリング」を乗り越えよう!

ライブやイベントの最中、突然スピーカーから「キーン!」とか「ブォーン!」という耳障りな不快音が鳴り響き、焦った経験はありませんか?それが、PA担当者の天敵とも言えるハウリング(Feedback)です。

PAを始めたばかりの頃は、このハウリングにどう対処すればいいか分からず、不安になる方も多いでしょう。私自身も、初心者の頃はハウリングに何度も悩まされ、冷や汗をかいたものです。

【心構え】ハウリングは「起こるもの」、だからこそ落ち着いて対処しよう

まず、あなたに伝えたい大切なことがあります。それは、ハウリングは「起こるもの」だということ。プロのPAエンジニアでさえ、完全にゼロにすることは難しい場合もあります。原因も一つだけとは限りません。マイクの位置、スピーカーとの距離、ミキサーの設定、部屋の響き方など、様々な要因が絡み合って発生します。

だから、万が一ハウリングが起きてしまっても、決して自分を責めたり、焦ったりする必要はありません。大切なのは、その原因と対策を知り、冷静に対処することです。

今回の記事では、ライブハウスやイベント、発表会などで利用されるPAシステムにおけるハウリング対策に特化して解説します。 Web会議やカラオケ、ヘッドセットなど、身近なシーンでのハウリングとは少し原因や対策が異なる点にご注意ください。

PA全体の基礎から学びたい方は、まずはこちらのPA初心者ガイド:これ一台でわかる!ミキサー操作の基本からトラブル対策までをご覧ください。

この記事で学べること

この「ハウリング対策完全ガイド」を読み終える頃には、あなたは以下の知識と自信を手にしているでしょう。

- ハウリングがなぜ発生するのか?そのメカニズムと主要な原因

- 現場で今すぐできる!マイクやスピーカーの配置・設定による基本的な対策

- グラフィックイコライザー(EQ)を使った効果的なハウリング周波数のカット方法

- ハウリング対策の最終兵器!アンチフィードバックサプレッサーの導入とその効果

- 万が一ハウリングが起きてしまった時の、冷静な緊急対処法

さあ、ハウリングを恐れるのではなく、その原因と対策を理解し、自信を持ってPAに挑みましょう!

なぜハウリングは発生するのか?そのメカニズムを徹底解説

PA初心者にとって最も厄介なトラブルの一つ、ハウリング。「キーン!」というあの不快な音が、一体どうして発生するのでしょうか?そのメカニズムを理解することが、適切な対策を講じるための第一歩です。

音の無限ループ現象(フィードバックループ)

ハウリングの正体は、マイクが拾った音がスピーカーから出力され、そのスピーカーから出た音を、再び同じマイクが拾ってしまうという「音の無限ループ(フィードバックループ)」現象です。

このループが繰り返されるうちに音がどんどん増幅されてしまい、最終的に耳をつんざくような不快な「キーン!」や「ブォーン!」という音になります。想像してみてください。自分の声が、マイク→スピーカー→マイク→スピーカー…と、際限なく繰り返されて、だんだん大きくなっていくイメージです。

ハウリングの原因は一つじゃない!:僕が経験した複雑な要因

「よし、ハウリングが起きたから原因はこれだ!」と、シンプルに特定できれば楽なのですが、残念ながらPAの現場では、ハウリングの原因は一つだけとは限りません。私の10年以上のPA経験の中でも、「なぜここでハウリングが!?」と頭を抱えたことは数えきれません。

- マイクの位置や向き

- スピーカーとの距離

- ミキサーのゲイン設定やEQ(イコライザー)の設定

- 会場の形状や壁の材質による音の響き(反響)

- 特定の楽器や声が持つ音の特性

これらの要因が単独で、あるいは複数絡み合うことでハウリングは発生します。だからこそ、現場では「どの要素が影響しているのか?」を冷静に判断し、一つずつ原因を切り分けていくことが重要になります。

ハウリングが発生しやすい周波数

ハウリングは、特定の周波数帯域で発生しやすいという特徴があります。

例えば、低い「ブォーン」という音は低域、高い「キーン」という音は高域のハウリングであることが多いです。これらの特定の周波数が、フィードバックループの中で特に増幅されやすいため、不快な音として耳に届くのです。後のセクションで解説するEQ(イコライザー)は、この特定の周波数をコントロールするための重要なツールになります。

マイクの種類とハウリング傾向

使用するマイクの種類によっても、ハウリングの傾向や対策のポイントは変わってきます。

- コンデンサーマイク: 感度が高く、クリアで繊細な音を拾う反面、周囲の音も拾いやすいため、ダイナミックマイクに比べてハウリングしやすい傾向があります。ステージ上での設置位置やゲイン設定にはより注意が必要です。

- ピンマイク: 演者の体に装着するため、口元からの距離が変動しやすく、またスピーカーとの位置関係によってはハウリングしやすいことがあります。衣服のこすれる音なども原因になりえます。

- ワイヤレスマイク: ケーブルがないため自由な動きが可能ですが、その分、演者が不用意にスピーカーの近くに行ったり、マイクの向きが変わったりすることで、ハウリングのリスクが高まることがあります。

これらの特性を理解し、マイクの種類に応じた配慮をすることで、ハウリングのリスクを減らすことができます。

ハウリング対策の基本の「き」:現場で今すぐできること

ハウリングのメカニズムを理解したところで、次は実際に「どうすればいいの?」という実践的な対策に移りましょう。高価な機材がなくても、今すぐ現場で試せる基本的な対策から始めるのが鉄則です。

マイクとスピーカーの配置を見直す

ハウリング対策で最も基本的なのが、マイクとスピーカーの位置関係を最適化することです。

音の無限ループを防ぐために、このポイントは徹底しましょう。

マイクとスピーカーの距離を離す

マイクとスピーカーの距離が近いほど、スピーカーから出た音がマイクに届きやすくなり、ハウリングが起こりやすくなります。可能な限り、マイクとスピーカーの間に十分な距離を確保しましょう。

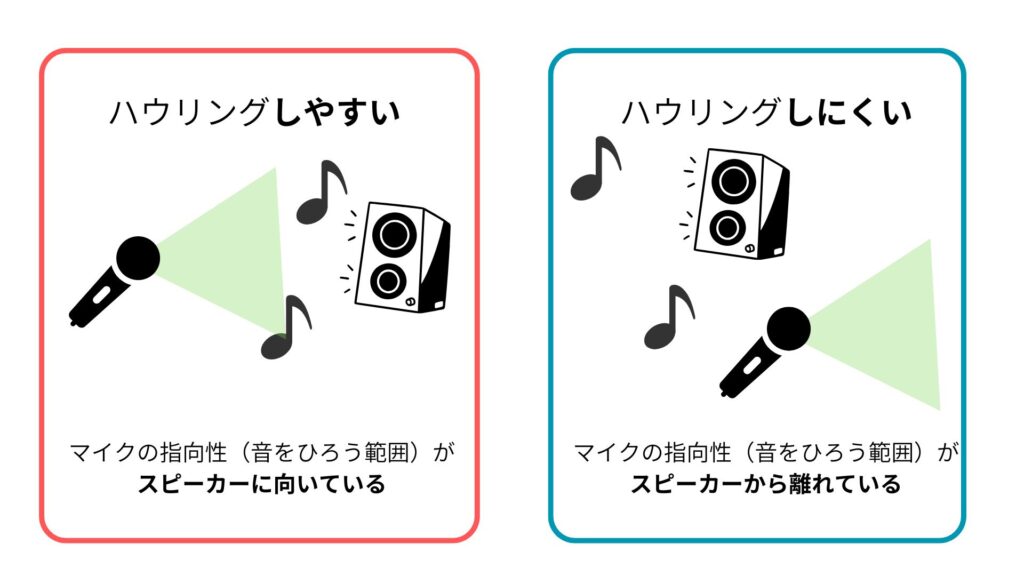

マイクの向き(指向性)を意識する

ほとんどのマイクには「指向性」があり、音を拾いやすい方向と拾いにくい方向があります。

一般的なボーカルマイク(単一指向性ダイナミックマイクなど)は、マイクの先端が最も音を拾い、側面や後方は音を拾いにくくなっています。スピーカーから出た音がマイクの「拾いにくい方向」に当たるように配置することが重要です。具体的には、スピーカーの真後ろにマイクを置くイメージです。

マイクの持ち方と使い方

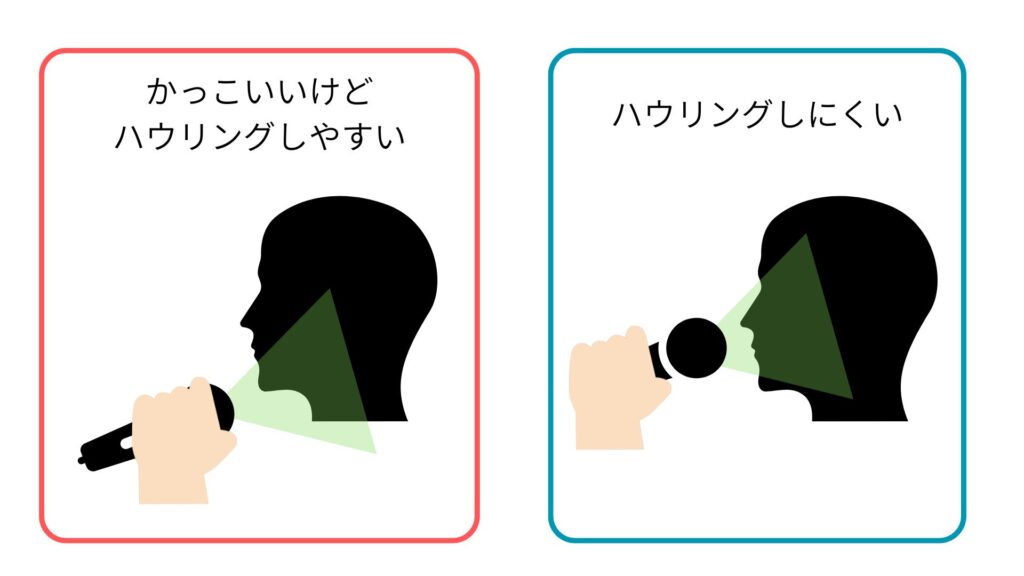

演者のマイクの使い方も、ハウリングに大きく影響します。必要に応じて演者にも正しい使い方を伝えることが大切です。

- マイクのグリル(網の部分)を塞がない: マイクの先端にあるグリル部分を手で覆うように持つと、マイクの指向性が変わり、ハウリングしやすくなります。また、音質もこもってしまいます。

- マイクを音源にしっかり向ける: 声や楽器の音をしっかり拾えるよう、マイクの先端を音源(例:ボーカルの口元)に真っ直ぐ向けましょう。音が小さくても、無理にゲインを上げずに適切にマイクを使ってもらう方が、結果的にハウリングのリスクを減らせます。

ゲインとボリュームの適切な設定

ミキサーの基本的な操作ですが、ここがハウリング対策の肝とも言えます。

- ゲインの適正化: 先程も触れた通り、ゲインはマイクからの「入り口の音量」です。ハウリングの原因の多くは、このゲインが高すぎることによるものです。PEAKインジケーターがたまにチカっと光る程度に調整し、適切な入力レベルを常に意識しましょう。必要以上にゲインを上げないことが、ハウリング防止の第一歩です。

- チャンネルフェーダー/マスターフェーダーの調整: 各チャンネルの音量や、全体の最終的な音量(マスターフェーダー)も、適切なレベルに保ちましょう。音が大きすぎると、当然ハウリングのリスクも高まります。音量を上げる前に、マイクの配置やゲイン設定が適切かを確認することが重要です。

ステージ上のモニタースピーカーの調整

演者が自分の音を聞くためのモニタースピーカー(返し)も、ハウリングの原因になることがあります。

- モニターの音量も適度に: 演者が「もっと返してほしい」と言っても、無理に上げすぎるとハウリングのリスクが高まります。演者とのコミュニケーションを取りながら、必要最低限の音量でモニターを返すようにしましょう。

- モニターの向きに注意: モニタースピーカーも、マイクの指向性を考慮して、マイクに音が入り込みにくい角度で設置することが大切です。

グラフィックイコライザー(グライコ)を使ったハウリング対策

ハウリング対策の基本をマスターしたら、次に進みたいのが「グラフィックイコライザー(グライコ)」を使った音の調整です。ミキサーに内蔵されているEQ(イコライザー)機能も同様の考え方で使えますが、グライコはより視覚的に、そして細かく周波数をコントロールできるため、ハウリング対策では非常に強力なツールとなります。

グライコとは何か?

グラフィックイコライザー(Graphic Equalizer、通称グライコ)は、音の周波数帯域を細かく分割し、それぞれの帯域の音量(レベル)を調整できる機材です。スライド式のフェーダーが横一列に並んでおり、それぞれのフェーダーが特定の周波数(例:63Hz, 125Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHzなど)に対応しています。

こんなやつです。

視覚的にどの周波数がどれくらい調整されているかが一目でわかるため、直感的に音質を補正したり、ハウリング対策を行ったりするのに役立ちます。

ハウリング対策は「引き算」が基本!

ここが最も重要なポイントです。私のPA経験から断言できますが、ハウリング対策、そして良い音作り全般において、EQは「引き算」の思考で使うのが鉄則です。

初心者の方がやりがちなのは、「音が足りないから、その周波数を上げる」という足し算の思考です。しかし、音量を増やすことには限界がある一方で、不要な音や過剰な周波数を「減らす(カットする)」ことは、音質をクリアにし、ハウリングを効果的に抑制する上で、はるかに大きな効果を発揮します。

ハウリングは、特定の周波数帯域が過剰に増幅されることで起こります。つまり、その過剰な部分をピンポイントで削り取ってあげることで、全体の音量を下げずに、ハウリングだけを抑制できるのです。

「キーン!」というハウリングが聞こえたら、「どこかを足す」のではなく、「どの周波数が鳴りすぎているか、どこを削ればいいか」と考えるようにしましょう。

ハウリング周波数の特定方法

ハウリングをグライコで抑えるには、まず「どの周波数でハウリングが起きているか」を特定する必要があります。

ハウリング周波数を耳で判断する時の目安:

だいたいこんな感じで覚えておきましょう。

- 低い「ブォーン」というハウリングなら、100Hz〜300Hz(低域)あたりを疑います。

- 中域の「モワーン」というハウリングなら、500Hz〜2kHz(中域)あたり。

- 高い「キーン!」というハウリングなら、3kHz〜8kHz(高域)あたりが怪しいことが多いです。

グラフィックイコライザーには、音の周波数バランスをリアルタイムで表示するRTA機能が搭載されているものがあります。ハウリングが発生すると、その周波数帯のレベルが急激に上昇するため、視覚的に特定する手助けになります。この機能を活用すると、より正確に問題の周波数を見つけられます。

グライコのフェーダーを1つずつ大きくしてもOK

耳で判断するのも慣れるまでは大変です。そんな時は、上に書いている目安を参考に、グライコの周波数のフェーダーを1つずつ大きくしてみるのもOKです。

ハウリングしている(しやすい)周波数のフェーダーを大きくすると『ホワーン』や『キューン』といった音が聞こえる場合があります。そこがハウリング周波数です。

グライコでの具体的なカット手順

ハウリング周波数を特定したら、いよいよグライコを使って音を削ります。

- 問題の周波数帯のフェーダーを探す: 特定した周波数に近いグライコのフェーダーを見つけます。

- 少しずつカットする: そのフェーダーを少しずつ、慎重に下げていきます。一気に下げすぎると不自然な音質になったり、必要な音まで失われたりするので注意しましょう。

- 具体的なアドバイス: 最初は、「-3dBから-6dB」を目安に下げてみて、ハウリングが止まるか確認しましょう。それでも止まらない場合は、さらに下げるか、隣接する周波数も少しずつ試してみます。

- 音質の変化を確認する: ハウリングが止まったら、その部分をカットしたことで全体の音質に影響が出ていないか、注意深く確認しましょう。ボーカルや楽器の重要な帯域を削りすぎると、音が引っ込んだり、不自然になったりすることがあります。

この「ハウリングの周波数を特定し、ピンポイントで削る」という技術は、PAエンジニアの腕の見せ所でもあります。焦らず、少しずつ練習してマスターしていきましょう。

ちなみに、PA初心者の方におすすめのグライコはClassic Pro CEQ231FLです。詳しいレビューは『Classic Pro CEQ231FLはPA初心者におすすめ?安価なグライコのライブ現場での評価と使い方』にまとめています。

ハウリングの最終兵器!アンチフィードバックサプレッサーを導入しよう

ここまで、マイクの配置やEQ(イコライザー)を使ったハウリング対策について解説してきました。しかし、より複雑な環境や、リアルタイムでの素早い対処が必要な場面では、さらに強力な「アンチフィードバックサプレッサー」という機材が非常に役立ちます。まさに、ハウリング対策の「最終兵器」と言えるでしょう。

アンチフィードバックサプレッサーとは?

アンチフィードバックサプレッサーは、音響システム内でハウリングが発生しそうになった、あるいは発生した際に、その特定の周波数を自動的に検知し、瞬時にカットしてくれる専用の機器です。人間の耳で周波数を特定し、手動でEQを操作する手間を大幅に省いてくれます。

なぜ初心者におすすめなのか

「ハウリングを自動で防いでくれるなんて、まるで魔法の箱だ!」と思うかもしれません。その通り、この機器は初心者にとって非常に心強い味方になります。

- 手間とストレスを大幅軽減: 手動でのEQ調整は経験と耳の慣れが必要です。サプレッサーはこれを自動で行ってくれるため、特にPAの現場に慣れていない初心者の方にとって、ハウリングへの心理的な負担と実際の作業量を劇的に減らしてくれます。

- 素早い反応: 人間がハウリングに気づいてEQを調整するよりもはるかに速い速度で反応し、ハウリングの発生を未然に防いだり、最小限に抑えたりすることができます。

- 安定したPAを実現: イベント中にハウリングの心配が減ることで、PA担当者は他の音量バランス調整や演者とのコミュニケーションに集中できるようになり、より安定したPAオペレーションに繋がります。

もちろん、高性能なサプレッサーは安価ではありません。しかし、「ハウリング対策に悩む初心者にとって、これほど強力な助けになる機材はない」と断言できます。予算に余裕があれば、導入を強く検討する価値は十分にあります。

基本的な使い方と効果

アンチフィードバックサプレッサーの使い方は、製品によって多少異なりますが、基本的な流れは比較的シンプルです。

- システムへの接続: ミキサーのメイン出力とパワーアンプの間、またはモニタースピーカーへの送り出しラインなどに接続します。デジタルミキサーによっては、内部ルーティングでインサートできるものもあります。

- 自動設定(オートモード)の活用: 多くのサプレッサーには「オートモード」や「学習モード」があり、最初に会場の音響特性を学習させることができます。これにより、自動でハウリングしやすい周波数を特定し、必要なフィルターを設定してくれます。

- 効果の確認: 実際にマイクに音を入れてみて、ハウリングが抑制されているかを確認します。通常、サプレッサーが動作すると、どの周波数をカットしているかを示すランプが点灯したり、ディスプレイに表示されたりします。

アンチフィードバックサプレッサーは、ハウリング対策における強力な「保険」のようなものです。もちろん、基本的なマイクの配置やゲイン設定が重要であることは変わりませんが、この機器があることで、より安心してPAに臨むことができるでしょう。

PA初心者にもおすすめのアンチフィードバックサプレッサーのレビュー記事は『dbx AFS224徹底レビュー:PA初心者のハウリング悩みを解決する自動フィードバックサプレッサー』です。

万が一ハウリングが起きてしまったら?緊急時の対応と心構え

ここまでハウリングのメカニズムや様々な対策について解説してきましたが、それでも万が一、本番中に「キーン!」とハウリングが発生してしまったら、どうすればいいでしょうか? 焦らず、冷静に対処するための心構えと、私が現場で実践している緊急対処法をお伝えします。

落ち着いて!焦らないことが大切

ハウリングが発生すると、PA担当者はもちろん、演者や観客も一瞬「ヒヤッ」とするものです。特に本番中だと、「どうしよう!」とパニックになりがちですよね。しかし、ここで一番大切なのは、落ち着くことです。

ハウリングはPAにつきもの。プロの現場でも起こりえます。自分を責めたり、焦ってやみくもにフェーダーを動かしたりするのではなく、「よし、来たな」というくらいに構えて、冷静に対処することを心がけましょう。

「まずこれだけはやってほしい」緊急対処法

ハウリングが鳴り始めたら、まず真っ先に、そして最も確実な対処法があります。それは、**「音量を下げる」**ことです。

- マスターフェーダーを少し下げる: ハウリングが鳴り始めたら、まずはミキサーのマスターフェーダー(全体の音量)を少しだけ、ゆっくりと下げてみてください。これでハウリングが収まることがよくあります。

- 問題のチャンネルフェーダーを下げる: マスターフェーダーを下げても止まらない、またはどのマイクや楽器からハウリングしているか特定できる場合は、その原因となっているチャンネルのフェーダーを少しずつ下げてみましょう。

いきなり電源を抜いたり、慌ててEQをいじり始めたりするよりも、まず「音量を下げる」ことが最もシンプルで即効性のある対処法です。これは、フィードバックループの増幅を一時的に断ち切ることで、ハウリングを収めるためです。

原因の特定と切り分け

ハウリングが収まったら、なぜハウリングが発生したのか、その原因を特定し、再発を防ぐための対策を講じます。

- マイクの位置は適切か?: マイクがスピーカーに近すぎたり、スピーカーの方を向いていたりしないか確認しましょう。

- ゲイン設定は適切か?: 問題のチャンネルのゲインが高すぎないか確認し、必要であれば少し下げます。

- 演者のマイクの持ち方や声量に変化はなかったか?: 演者が急にマイクから離れたり、マイクのグリルを塞いだりしていないか観察します。

- 会場の状況に変化は?: 急に観客が増えた、ドアが開いたなどで、部屋の響き方が変わった可能性も考慮します。

一つずつ可能性を潰していくようにチェックすることで、根本原因にたどり着くことができます。

「気にしない」マインドセット:失敗を次へと活かそう

PAの現場では、予期せぬトラブルはつきものです。ハウリングもその一つ。大事なのは、ハウリングが起きてしまったことをいつまでも引きずったり、自分を責めたりしないことです。

むしろ、「これでまた一つ、ハウリングの原因と対処法を学べたぞ!」くらいの気持ちで、ポジティブに捉えましょう。一度経験したハウリングは、次からは未然に防いだり、より素早く対処したりできる貴重な経験となります。

何度もハウリングを経験し、それを乗り越えてきたPAエンジニアだけが、本当の意味で「良い音」を作れるようになるのです。

まとめ:ハウリングを味方につけて、自信を持ってPAに挑もう!

PAにおける「ハウリング」は、初心者にとって大きな壁に感じられるかもしれません。しかし、この記事を通して、あなたはハウリングがなぜ起こるのか、そしてどうすれば効果的に対策できるのかを深く理解したはずです。

失敗を恐れず、まずは「やってみる」ことから始めよう!

ハウリング対策は、知識だけでなく「経験」が何よりも大切です。今回のガイドで学んだことを活かし、実際に機材を触り、音を出してみることが上達への近道です。最初は戸惑うこともあるでしょう。ハウリングが完全にゼロになることは難しいかもしれません。

でも、**はじめは誰でも初心者です。失敗を恐れる必要はありません。**むしろ、ハウリングが起きた時こそ、それはあなたがPAについて深く学ぶチャンスなのです。「また一つ、ハウリングの原因と対策を学べたぞ!」と前向きに捉え、経験を重ねるごとに、あなたはハウリングを制御し、より良い音響環境を作り出せるようになるでしょう。

次のステップ:さらにPAを極めるために

この「ハウリング対策完全ガイド」で得た知識は、あなたのPAスキルを大きく向上させる第一歩です。ここから、さらにPAを極めていくために、以下のステップをぜひ踏み出してください。

- 実践を繰り返す: 小さなイベントでも、練習の場でも、積極的にPAに携わり、経験値を増やしましょう。

- 他の機材や技術も学ぶ: ハウリング対策に欠かせないEQ(イコライザー)の詳しい使い方や、コンプレッサーなど他のエフェクトの知識を深めることで、より質の高い音作りができるようになります。

- 当ブログの他の記事もチェック: 当ブログでは、PAの基本的な知識から、ミキサーの操作方法、トラブルシューティング、さらにはプレイヤー目線からのPAへのアドバイスなど、あなたのPA学習に役立つ情報を多数掲載しています。ぜひ、他の記事も参考にして、PAの面白さをさらに深掘りしてください。

ハウリングを乗り越え、音を自在に操る喜びを、ぜひPAの現場で体験してください。あなたのPAスキルアップを心から応援しています!

PA初心者におすすめの機材・サービス・書籍

PAの学習をサポートし、あなたのステップアップに役立つ、おすすめのアイテムやサービスをご紹介します。

まず最初に手に入れてほしい! PAの基本は「聞く」ことから

PAにおいて音を正確に聞くことは最も重要です。 最初なら安いものから始めてもOKだと思います。まずは音を聞くことから始めましょう。

この記事で紹介しているハウリング対策機材はこちら

この記事で紹介したClassic Pro CEQ231FLとdbx AFS224はすでに生産終了しています。後継機種などもありますが、PA初心者におすすめのハウリング対策の機材はこちらです。

この記事で紹介した機材のレビューはこちらのリンクから見ることができます。

理論と実践をつなぐPAの教科書

PAの基礎から応用まで、幅広く学べる一冊です。この記事で学んだ知識をさらに深めるために役立ちます。手元に置いて、困った時に辞書のように活用してください。

高価な機材を「お試し」したいなら!レンタルサービス

高価なミキサーや特殊なマイクなど、いきなり購入するのは難しい機材でも、レンタルなら気軽に試すことができます。「とにかく一度使ってみたい!」というあなたの好奇心を満たし、購入前の判断材料としても活用できます。

初心者におすすめのミキサー(もし購入する機会があれば)

PAミキサーは高価なため、個人で購入する機会は少ないかもしれません。しかし、もし所属団体で導入を検討する際や、将来的にステップアップを考えているなら、以下のモデルは初心者にも扱いやすく、多機能で長く使えるでしょう。

自宅での簡易PAや、配信用のオーディオインターフェースとしても人気が高いコンパクトミキサーです。基本的な操作を学ぶのに最適で、USB接続でPCとも連携しやすいのが特徴です。

デジタルミキサーの入門機として非常に人気があり、タブレットやPCから無線で操作できます。多くのエフェクトや機能を内蔵しており、本格的なPAへのステップアップに繋がる一台です。

当ブログでは、PAの基本的な知識から、ミキサーの操作方法、トラブルシューティング、さらにはプレイヤー目線からのPAへのアドバイスなど、あなたのPA学習に役立つ情報を多数掲載しています。

PAの全体像や基礎をしっかり学びたい方は、まずPA初心者ガイド:これ一台でわかる!ミキサー操作の基本からトラブル対策までから読み進めるのがおすすめです。