目次

はじめに:PAって何?初心者から始める音響の世界へようこそ!

「PA」という言葉を聞いて、「難しそう」「プロの領域だ」と感じていませんか?軽音部に入ったばかりの高校生や大学生、あるいは教会やイベントで急に音響担当になったあなたにとって、PAは未知の世界かもしれません。でも、安心してください。

この記事は、そんな「PAって何?」「何から始めればいいの?」という全くの初心者さんのために書きました。

PA(Public Address)って、一体何のこと?

PAとは、Public Address(パブリックアドレス)の略で、簡単に言えば「大勢の人に音を届ける」ためのシステムやその操作全般を指します。

ライブ会場、教会の礼拝、学校の発表会、結婚式の二次会など、私たちが普段耳にする「良い音」は、PAのプロフェッショナルや担当者によって作られています。マイクを通して話す人の声を大きくしたり、バンドの演奏をクリアに聴かせたり、映像の音声を会場全体に響かせたり……。

PAは、イベントを成功に導くための「縁の下の力持ち」なんです。

なぜ、あなたがこの記事を読むべきなのか?

私自身、約10年前にキリスト教会で全くのPA初心者としてスタートしました。右も左もわからず、アナログミキサーのつまみの多さに圧倒され、「ゲイン」の意味も分からず音を歪ませたり、ハウリングを起こして焦ったり……。

配信システムが急遽必要になった時には、音ズレや映像のトラブルに直面したこともあります。

でも、そんな「初心者あるある」の失敗や疑問を一つずつ乗り越え、今ではアナログからデジタルミキサーまで自在に操れるようになりました。

この経験から強く言えるのは、PAは、触ってみないと分からないことだらけ!初心者だからこそ、まずは一歩踏み出してやってみることが大切!ということです。

この記事では、かつての私と同じようにPAに戸惑うあなたのために、これまでの経験で得た知識と実践的なヒントをギュッと詰め込みました。専門用語はできるだけ避け、図解や具体例を交えながら、PAの基本からミキサーの操作、よくあるトラブル対策までを「初心者目線」で徹底的に解説します。

この記事で学べること

この記事を読み終える頃には、あなたはPAに関する以下の知識と自信を手にしているでしょう。

- PAシステムの全体像と主要な機材の役割

- PAミキサーの基本的な操作方法(ゲイン、EQ、AUXなど)

- ハウリングや電源トラブルなど、初心者が陥りがちな問題の具体的な解決策

- 音質を向上させるための基本的な考え方とヒント

- 「PAって楽しい!」と感じるための、実践的な心構え

さあ、私たちと一緒にPAの扉を開き、イベントを「良い音」で彩る喜びを体験してみませんか?

PA・音響の超基本:良い音を作るための重要概念

PAを始めるにあたって、まず理解しておきたいのが「音」そのものの基本的な性質と、それを扱う上で欠かせないいくつかの概念です。これらを理解しておけば、なぜそうするのか、何が重要なのかが明確になり、ミキサー操作が格段にスムーズになります。

音の基本概念:良い音の土台を知る

私たちが普段聞いている音は、空気の振動が耳に届くことで認識されます。PAでは、この音を電気信号に変換して扱います。音にはいくつかの基本的な要素があります。

- 音量(レベル): 音の大小のことです。PAでは、この音量を適切に調整することが最も重要になります。

- 周波数(音の高さ): 音の高い・低いのことです。人間が聞こえる周波数帯は限られていますが、それぞれの音には特定の周波数があります。これを理解すると、特定の音が「こもる」「キンキンする」といった問題の解決に役立ちます。

- 音質: 音の色合いや響きのことです。同じ音量でも、音質が違うと印象が大きく変わります。

ゲイン(Gain)の重要性:音の入り口で音質を決める「初心者の壁」

PA初心者が最初に「?」となるポイントの一つが、このゲイン(Gain)です。多くの人が「ゲインを上げると音が大きくなるんでしょ?」と考えがちですが、それは少し違います。

ゲインは、『マイクや楽器から入力される音を適切な電気信号レベルに調整するためのもの』です。

ボリュームのように音量を直接大きくするのではなく、ミキサーに音が「ちょうどいい大きさ」で入ってくるように調整する、いわば「音の入り口の調整」なんです。

私がゲイン調整でつまずいた経験と学んだこと

私自身もPAを始めたばかりの頃は、ゲインの本当の役割を全く理解していませんでした。

ギターアンプのGAINのように音を歪ませるつまみという認識があって、ミキサーのゲインも単純に音を大きくしたり、歪ませたりするものだと勘違いしていたんです。

ある時、イベントで音を出してみると、どうも音が変だと耳で感じました。音の迫力がなく、シャカシャカしてました。

そこで初めてミキサーの取扱説明書を手に取り、「PEAKインジケーターがわずかに光るまでゲインを上げる」という文章を目にしました。この時、初めてゲインが単なる音量ではなく、「音を正しくミキサーに入力すること」が目的と気づきました。

なぜ適切なゲイン調整が重要なのか?

適切なゲイン調整は、良い音質を作るための最初の、そして最も重要なステップと言えます。

- ゲインが小さすぎる場合: 入力信号が弱いため、音量を上げようとすると一緒にノイズ(サーっという音など)も大きくなってしまい、音が「シャカシャカ」したり、迫力がなくなったりします。

- ゲインが大きすぎる場合: 入力信号が強すぎて、ミキサーの回路が処理しきれず、音が「歪んで」しまったり、最悪の場合はハウリングの原因にもなります。「PEAK」という赤いランプが点灯しっぱなしになるのは、この状態です。

だからこそ、ゲインは「ボリューム」とは切り離して考え、「適正な入力レベルに調整する」という意識を持つことが非常に大切です。

ミキサーのチャンネルにあるPEAKインジケーター(またはOVERLOADランプ)がたまにチカっと光る程度、もしくはレベルメーターが緑色の一番上くらいまで振れるあたりが、適切なゲイン設定の目安になります。

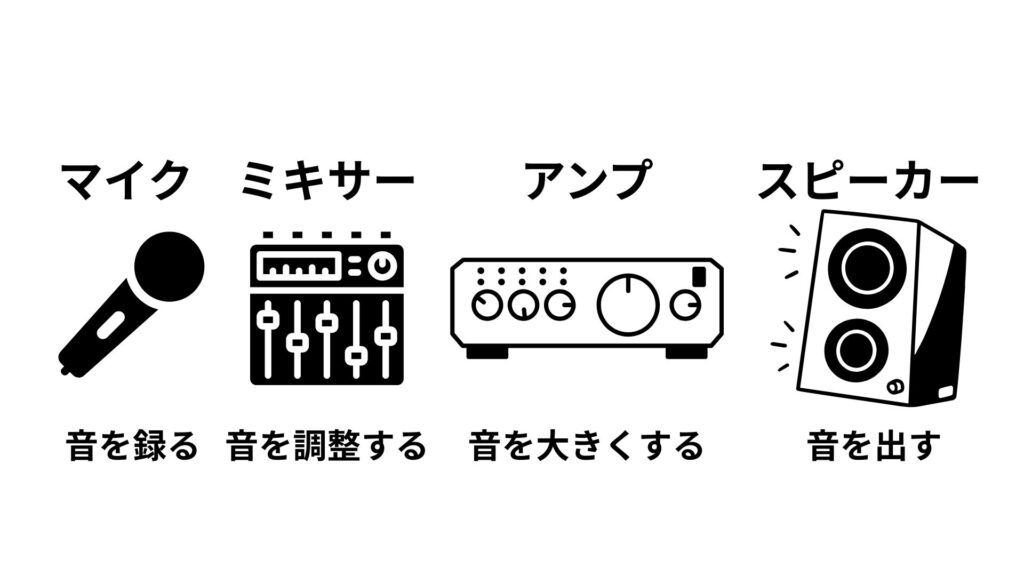

信号の流れを理解する:音の旅の道筋

PAシステムは、音がマイクや楽器からミキサーに入り、そこで調整されて、アンプを通してスピーカーから出力されるという一連の流れでできています。この「音の旅の道筋」をイメージできると、トラブルが起きた時にもどこに問題があるのか特定しやすくなります。

この流れを頭に入れておくと、これから解説する各機材の役割やミキサーの操作が、よりスムーズに理解できるはずです。

PAシステムを構成する主要な音響機器とその役割

PAシステムは、まるで人体のように様々なパーツが連携して機能しています。それぞれの機材がどんな役割を担っているのかを知ることで、PA全体の仕組みが理解しやすくなります。ここでは、PAに欠かせない主要な機材をご紹介しましょう。

マイク:音の入り口をキャッチする「耳」

マイクは、声や楽器の音を電気信号に変える、PAシステムの一番最初の入り口です。ダイナミックマイクとコンデンサマイクがあります。

ダイナミックマイク

丈夫で扱いやすく、湿気や衝撃に強いのが特徴です。ライブボーカルやドラムなど、パワフルな音源によく使われます。

迷ったらまずはこれ!定番中の定番はSHURE SM58です。ボーカルマイクとして世界中のライブハウスで使われており、これを持っておけばまず間違いありません。私も個人的にはAudixのOM2を愛用していますが、SM58は本当に無難で頼りになる一本です。

コンデンサーマイク

感度が高く、クリアで繊細な音を拾うのに向いています。ボーカルレコーディングやアコースティックギター、ドラムのオーバーヘッドなど、スタジオや静かな環境での使用が適しています。ファンタム電源という電源供給が必要です。

ミキサー:音を自在に操る「司令塔」

ミキサーは、マイクや楽器から送られてくる複数の音をまとめ、それぞれの音量や音質を調整し、最終的なバランスを整える、まさにPAシステムの心臓部です。

アナログミキサー

それぞれのツマミやフェーダーが直感的に配置されており、物理的に触って操作できるため、視覚的に分かりやすいのが特徴です。

一度設定すればその状態での運用は簡単ですが、設定を保存したり、瞬時に切り替えたりするような複雑な操作には向きません。

デジタルミキサー

一台で多くの機能を内蔵しており、エフェクトやイコライザーなどの処理を内部で完結できます。

私はアナログミキサーからPAに入りましたが、実は初心者こそデジタルミキサーから始めるのがおすすめです。アナログは直感的とはいえ、できることが限られています。

デジタルミキサーは、最初はメニュー画面や階層の多さに難しく感じるかもしれません。しかし、ゼロから自分で設定を構築していく過程で、音の信号がどう流れていくのか、各機能がどう連携するのかといった「ミキサー運用の本質」を深く理解できるようになります。

一度基本を覚えれば、設定の保存や呼び出しも簡単で、さまざまなシーンに対応できます。

【重要】アウトプットレベルも適切に!

ゲインが「入力の適正化」だとすれば、ミキサーのメインアウトプット(主に出力する音量)もまた、「出力の適正化」が重要です。音が小さすぎると迫力が出ませんし、大きすぎるとスピーカーやアンプに過度な負担をかけ、音が歪んだり機材を破損させたりする原因にもなります。必ず「小さすぎず、大きすぎず」の適切なレベルに調整しましょう。

アンプやスピーカーの推奨入力レベルを確認し、ミキサーの出力メーターを見ながら、安全かつクリアな音量を目指してください。

パワーアンプ:音を大きくする「筋肉」

パワーアンプは、ミキサーから送られてきた小さな電気信号を、スピーカーを鳴らすために十分な大きな力(電力)に増幅する機材です。アンプがなければ、スピーカーから大きな音を出すことはできません。

スピーカー:音を届ける「声」

スピーカーは、電気信号を再び空気の振動(音)に変え、会場に届けるための機材です。

- メインスピーカー: 観客に直接音を届けるためのスピーカーです。ステージの左右などに設置されます。

- モニタースピーカー: 演者が自分の音を確認するために、ステージ上に設置するスピーカーです。観客には聞こえにくいよう、演者の方を向いています。

その他の主要なPA周辺機器

これらの他にも、PAシステムをより豊かに、より安定させるための様々な機器があります。

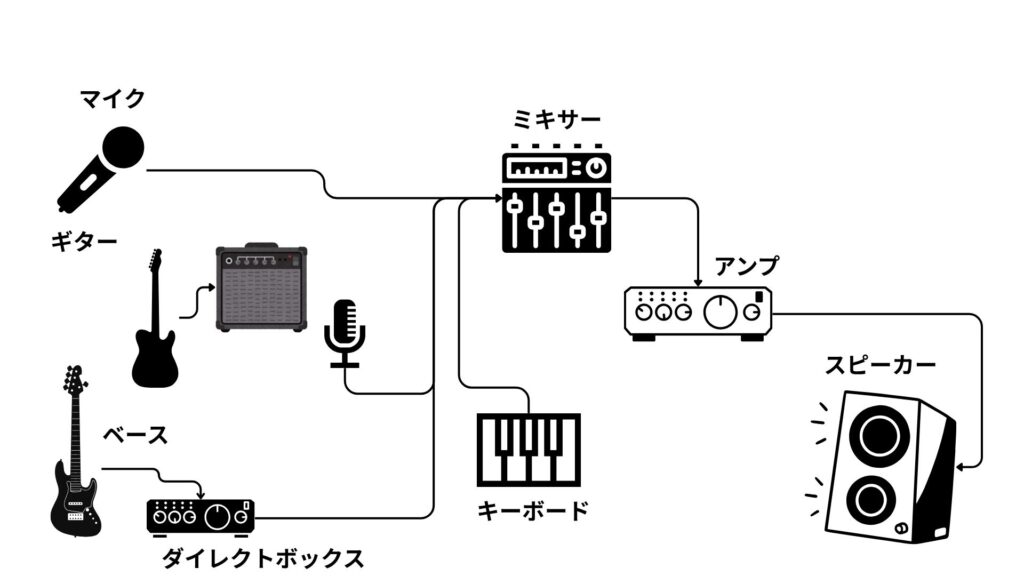

DI(Direct Box/ダイレクトボックス)

楽器(特にギターやベース)の信号を、ミキサーに適した信号に変換する機器です。ノイズを減らし、安定した音を送るのに役立ちます。

グラフィックイコライザー(グライコ)

特定の周波数帯の音量を細かく調整する機器です。

グライコは、「何のために使うのか」を最初に決めることが非常に重要です。

- ハウリング対策: 特定のハウリングしやすい周波数だけをピンポイントでカットして、ハウリングを抑制します。私の場合は、この目的で使うことがほとんどです。

- 音質補正: 会場の響きやスピーカーの特性に合わせて、全体の音質をより良くするために使います。

この二つの目的では、使い方が真逆になります。ネットの記事でも目的が不明瞭な場合が多いので、初心者は特に注意が必要です。

アンチフィードバックサプレッサー

ハウリングを自動的に検知し、瞬時にその周波数をカットしてくれる便利な機器です。

比較的高価な機材ですが、設定が非常に簡単で、ハウリングに悩む初心者にとっては強力な味方になります。予算に余裕があれば、ぜひ導入を検討してみてください。

ハウリング対策については、『PA初心者の天敵ハウリングを徹底対策!ハウリングの原因からEQ・サプレッサー活用術まで完全解説』で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

PAミキサーの基本操作をマスターしよう!初心者向けステップバイステップ

PAシステムの中でも、ミキサーはまさに「司令塔」。ここを操作できるようになれば、PAの楽しさがグッと広がります。最初はたくさんのツマミやボタンに圧倒されるかもしれませんが、ご安心ください。一つずつステップを踏んでいけば、必ずマスターできます!

まずは全体の流れをイメージしよう!デジタルミキサーの「音の旅」

アナログミキサーは直感的ですが、デジタルミキサーでは音の「通り道」を理解することが特に重要です。私が初心者だった頃、特に難しく感じたのが、この音の流れをイメージすることでした。

デジタルミキサーでは、以下のような「音の旅」を理解することが、操作の第一歩になります。

- インプット(入力): マイクや楽器からの音がミキサーの物理的な入力端子に入ってくる。

- チャンネルに割り当て(パッチング): 入ってきた音を、ミキサー内のどの「チャンネル」で扱うかを設定する。これを「パッチング(またはアサイン)」と呼びます。

- 割り当てたチャンネルの出力先の設定(ルーティング): 各チャンネルの音を、どこに送るか(例えば、メインスピーカーへ、モニタースピーカーへ、レコーダーへなど)を設定する。

- メインアウト(最終出力): 最終的にミキサーから出ていく音(メインスピーカーへ送られる音)を調整する。

この「インプット → パッチング → ルーティング → メインアウト」という音の流れを頭の中でイメージできるようになると、ミキサーの操作が格段に分かりやすくなります。

機器の基本的な繋ぎ方:PAシステムの配線図

実際に音を出すためには、まず機材同士を正しく繋ぐ必要があります。基本的な接続順序は以下の通りです。

- マイク/楽器 → ミキサーの入力(インプット):

- マイクはマイクケーブルでミキサーのXLR入力(マイク入力)に繋ぎます。

- エレキギターやベースなどは、DIボックスを挟んでからミキサーのXLR入力に繋ぐのが一般的です。

- ミキサーの出力(メインアウト) → パワーアンプの入力:

- ミキサーで調整された音を、パワーアンプに送ります。

- パワーアンプの出力 → スピーカーの入力:

- パワーアンプで増幅された音を、スピーカーケーブルでスピーカーに送ります。

チャンネルの基本操作:音の玄関を調整する

ミキサーの各入力チャンネルには、それぞれ「チャンネル」と呼ばれる音を調整するセクションがあります。まずは、ここにある基本的な機能からマスターしましょう。

初心者のあなたは、ゲイン調整、ボリューム(フェーダー)調整、PAN(パン)ができれば、まずは「なんとかなる!」と思ってください。

ゲイン(Gain)

前述の通り、音の「入り口」の音量調整です。適切な入力レベルになるよう、PEAKインジケーターがたまにチカっと光る程度に調整します。

これがすべての音作りのスタートです。

フェーダー(ボリューム)

各チャンネルの最終的な音量を調整します。ミキサーの一番下にある、スライド式の大きなツマミです。Gainで適正レベルにした後、このフェーダーで全体のバランスを調整します。

難しく考えずに、音を聞いた時に、いい感じに聞こえればOK。

例えば、バンドなら楽器(伴奏)よりも、ボーカルが大きくはっきりと聞こえればOKです。これくらいの感じでやってみましょう。

PAN(パン)

音の定位を左右に調整するツマミです。これを回すことで、音が左のスピーカーから聞こえるか、右のスピーカーから聞こえるか、または中央から聞こえるかを調整できます。

難しく考えず、バンドだったら、立ち位置を見たまま左右に振ればOKです。

ステップアップでマスターしたい機能:音を調整する

ゲイン、ボリューム、PANの基本を覚えたら、次にこれらの機能に挑戦してみましょう。

EQ(イコライザー)の基本:音の「色」を調整する

Qは、音の周波数帯域(低音、中音、高音など)を調整し、音質を補正する機能です。

初心者なら、まずは「ローカット」を意識しましょう。

ボーカルやギターなど、不要な低音域(例えば、マイクが拾うステージの振動音など)をカットすることで、音がクリアになり、全体の「濁り」が減らせます。使わない帯域をカットするというイメージでOKです。

AUX(オグジュアリー)とBUS(バス)の活用:音を「分岐」させて送る

AUXやBUSは、各チャンネルの音をメイン出力とは別の場所に「分岐」させて送るための機能です。

「何を(どのチャンネルの音を)、どこに(どのAUX出力に)、どうやって送る(どのくらいの量で送る)」というイメージを持つことが重要です。

- モニターへの送り: 演者が自分の音を聞くためのモニタースピーカーに音を送る際に使います。

- エフェクトへの送り: デジタルミキサーの場合、内蔵エフェクト(リバーブ、ディレイなど)に音を送るためにも使われます。

AUXは、ステージ上の演者の快適さに直結するため、早めにマスターすべき重要な機能です。

コンプレッサーの基本:音の「粒」を揃える

コンプレッサーは、音量の大きい部分を抑え、小さい部分を持ち上げることで、音の「粒」を揃え、全体の音量を均一にするエフェクトです。

まずは「音量の大小を揃える」というイメージを持っておきましょう。

デジタルミキサーであれば、「プリセット」から使ってみるのがおすすめです。ボーカル用やドラム用など、あらかじめ設定されたプリセットを試して、その効果を体感してみましょう。

デジタルミキサーならではの便利機能:パッチ

デジタルミキサーの「パッチ(Patch)」機能は、物理的な入力端子とミキサー内部のチャンネルを自由に割り当てたり、各チャンネルの音を様々な出力先へ柔軟に送ったりできる、非常に便利な機能です。

アナログミキサーでは物理的な配線で固定されていた接続が、デジタルではソフトウェア上で自由に変更できます。例えば、普段はマイクが繋がっているチャンネルを、別のイベントでは楽器入力に切り替える、といったことが簡単にできるんです。

最初は複雑に感じるかもしれませんが、「インプットされた音を、どのチャンネルで扱うか」を決めるのがパッチ、とシンプルに考えると良いでしょう。

PA初心者あるあるトラブルとその対策:ハウリングから電源まで

PAを始めたばかりの頃は、予期せぬトラブルに直面して焦ってしまうものです。特に多いのが「ハウリング」や「音が出なくなる」といった問題。でも大丈夫!トラブルはPAにつきもの。原因と対策を知っておけば、落ち着いて対処できるようになります。

「キーン!」と鳴り響くハウリングはなぜ起きる?

ライブ中やイベント中に突然「キーン!」とか「ブォーン!」といった不快な音が鳴り響くことがあります。これがハウリング(Feedback)です。ハウリングは、マイクが拾った音がスピーカーから出て、その音を再びマイクが拾ってしまい、無限にループすることで発生します。

ハウリングは「起こるもの」です。だから、起きてしまっても気にせず、冷静に対処することが大切です。また、ハウリングの原因は一つではありません。複数の要因が重なって発生することもよくあります。

ハウリングを恐れて小さい音にしておく・・・。こんなのもったいないのでやめましょう。

ハウリング対策の基本:原因と対処法

ハウリングの原因は様々ですが、代表的なものと対策は以下の通りです。

- マイクとスピーカーの位置関係:

- 原因: マイクとスピーカーが近すぎる、またはマイクがスピーカーの音を拾いやすい位置にある。

- 対策: マイクとスピーカーの距離を離す。マイクの指向性(音を拾う方向)を考慮し、スピーカーの音を拾いにくい位置にマイクを置く(スピーカーの裏側にマイクを向けるなど)。

- マイクの向きと持ち方:

- 原因: マイクの先端ではなく、側面がスピーカーの方を向いている(マイクの持ち方が悪い)。

- 対策: マイクは常に音源(ボーカルの口など)に向け、スピーカーから離すように意識する。

- ゲインやボリュームが大きすぎる:

- 原因: ミキサーのゲイン設定が高すぎる、または各チャンネルやマスターフェーダーの音量が過剰。

- 対策: 適切なゲイン設定を心がける。音量を上げすぎないように注意し、ハウリングし始めたらまず音量を少し下げてみる。

- EQ(イコライザー)の設定:

- 原因: 特定の周波数帯域が過剰にブーストされている。

- 対策: ハウリングしている周波数帯域を特定し、その部分をEQで少しカットする。ミキサーのEQでも可能ですが、グラフィックイコライザーを使うとよりピンポイントで調整できます。

より詳しいハウリングの原因と対策については、『PA初心者の天敵ハウリングを徹底対策!ハウリングの原因からEQ・サプレッサー活用術まで完全解説』で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

効果的なハウリング対策機材は?

ハウリングの対策には次の2つがあります。

- グラフィックイコライザー(グライコ)を使った対策:

- ハウリングは特定の周波数で発生することが多いため、グライコを使ってその周波数だけをピンポイントでカットすることで、全体の音質を大きく変えずにハウリングを抑制できます。これは主に「ハウリング対策」を目的とした使い方です。

- アンチフィードバックサプレッサーを使う:

- この機器は、ハウリングの周波数を自動で検知し、瞬時にカットしてくれる優れものです。設定も簡単で、高価ですがハウリング対策に悩む初心者にとっては非常に強力な助けになります。予算に余裕があれば、検討する価値は十分にあります。

どちらも効果的にハウリング対策できるので、導入を検討してみましょう。

PAにおけるハウリング対策は非常に重要です。より詳しい対策方法やおすすめの機材については、ハウリング対策完全ガイドや、機材レビュー(Classic Pro CEQ231FLレビュー、dbx AFS224レビュー)もご覧ください。

安定してPAシステムを運用するためには電源が重要

PAシステムはたくさんの電気機器を繋いで動かします。そのため、電源はPAの安定性を左右する最も重要な要素の一つです。

私が経験した電源トラブルとそこから学んだこと

私は以前、複数の機材を一つのコンセントから「タコ足配線」で使っていた時期がありました。するとある時、突然PAシステム全体の音が止まってしまうというトラブルに見舞われました。

原因は、複数の機材が同時に大きな電流を消費し、コンセントや延長コードが過負荷になったことでした。ブレーカーが落ちただけでなく、機材にも負担がかかる危険性がありました。

この経験から、PAにおいて電源がいかに重要かを痛感しました。いろんな機材を動かすなら、電源は「ケチらずに一番お金をかけてトラブル対策をすべき」と強く感じています。

パワーディトリビューターを導入しよう

複数の機材への電源供給を安定させるための専用機器です。

過電流保護機能やノイズフィルターが内蔵されており、安全かつ安定した電源供給が可能になります。この機器を導入してからは、私自身の電源トラブルは格段に減りました。

配信トラブルの落とし穴と回避策(PAの基礎と合わせて)

近年のPAでは、配信と連携することも増えてきました。私もOBS(配信ソフトウェア)を使った配信で、いくつかのトラブルを経験しています。ここでは、PAの基礎と関連する簡単なポイントに絞ってご紹介します。

配信がうまくいかない理由

原因は、複数ありますが、こんなのが考えれます。

- PCの処理能力不足

- 音声インターフェースの認識ミス

- 配信ソフト側のの音声デバイスやサンプリングレート設定の不一致

配信前に必ず音声と映像が同期しているか、音質・画質設定が適切かを確認しましょう。

PAを始める前に知っておきたいこと:良い音を作るための心構えと実践のヒント

ここまで、PAの基本的な仕組みや機材の操作方法、そしてトラブル対策について解説してきました。最後に、PAを始めるあなたが、よりスムーズに、そして楽しくステップアップしていくための心構えと、私の経験から得た実践的なヒントをお伝えします。

まずはどんな機材から触れるべき?:最初の一歩は「聞く」ことから

「PA機材を個人で全て揃える」という人は、ほとんどいないでしょう。多くの場合、あなたが所属する軽音部、学校、教会、イベント会場などが所有している機材を使うことになるはずです。そんな環境でPAを始めるあなたが、まず最初に手に入れるべき、そして最も重要な機材があります。それは、ヘッドホンです。

PAにおいて、「音を正しく聞く」ことは何よりも重要です。良いヘッドホンがあれば、会場のスピーカーから出る音だけでなく、ミキサーを通してそれぞれの音がどう聞こえているか、ノイズはないかなどを正確に把握できます。まずは、音を聞くことからPAの練習を始めましょう。

自宅での練習環境:イメトレと実践の場

実際に大きなPAシステムを自宅に置くのは難しいですが、イメトレと手軽な実践は可能です。

- イメトレで流れを掴む: この記事で解説した「音の旅(インプット → パッチング → ルーティング → メインアウト)」や、各機材の接続、ミキサーのチャンネルストリップの役割などを頭の中で繰り返しシミュレーションしてみましょう。

- コンパクトミキサーで実践練習: もし可能であれば、自宅にコンパクトなデジタルミキサーを一台導入するのもおすすめです。安価なものでも、Gain調整やフェーダー操作、簡易的なEQやエフェクトの練習が可能です。いきなり大きなシステムを触る前に、基本的な操作の感覚を掴むことができます。

【プレイヤー目線からPA初心者へのメッセージ】優しさとコミュニケーションが「良い音」を作る

私自身、PAを10年経験すると同時に、ギターやベースのプレイヤーとしても15年以上活動してきました。その両方の視点から、PA初心者のあなたにどうしても伝えたいことがあります。

PAは「引き算」の思考で構築しよう

PA初心者がやりがちなのが、音量を「足していく」ことです。しかし、音が小さければ大きくすることはできますが、一度出しすぎた音量を、耳につく不快さなしに「減らす」のは非常に難しいです。

私の経験上、PAは常に「引き算」の思考で構築すべきです。

- まずは全体的に音量を控えめに設定し、そこから必要な音を少しずつ足していく。

- 音がこもるなら足すのではなく、不要な周波数(ローカットなど)を「引く」ことを考える。

- ハウリングしそうなら、まずは問題の帯域を「引く」。

この「引き算」の思考は、安定した、聞きやすい音作りをする上で非常に役立ちます。そして、特に気を付けてほしいのは、アンプから出す音量については適切なボリュームにしてくださいという点です。

プレイヤーがアンプで作った音のバランスをPAがさらにコントロールするためには、PAにとって最適なレベルで音を渡してもらうことが大切なのです。

大事なのは「コミュニケーション」と「優しさ」

PAは、決して一人で完結するものではありません。演者、他のPAメンバー、スタッフなど、多くの人との連携が必要です。

- コミュニケーションを密に: 「どんな音にしたいか」「どこに困っているか」など、積極的に演者とコミュニケーションを取りましょう。リハーサル時も、わからないことがあれば遠慮なく質問し、お互いの状況を共有することが、良い音作りの第一歩です。

- PA初心者にも優しく: プレイヤーや経験者の中には、PAに厳しい人もいるかもしれません。しかし、あなた自身が初心者であることを恐れず、学びの姿勢を見せれば、きっと周りもサポートしてくれるはずです。そして、将来あなたがPAの経験を積んだ時には、ぜひこれからPAを始める「初心者」に優しく接してあげてください。誰もが最初は初心者です。

まとめ:PAの楽しさと次のステップへ

PAの基礎から実践的なトラブル対策まで、長い道のりお疲れ様でした。この記事で、あなたはPAの「いろは」を学び、初心者として最初の一歩を踏み出すための強力な知識と心構えを身につけたはずです。

失敗を恐れず、まずは「やってみる」ことから始めよう!

PAの世界は奥深く、時には予想外のトラブルに直面することもあるでしょう。私もたくさんの失敗を経験してきました。しかし、はじめは誰でも初心者です。失敗しても大丈夫。大切なのは、机上の知識だけでなく、実際に機材に触れ、音を出してみることです。

あなたがミキサーのフェーダーを動かし、マイクから出る音が会場に響き渡った時、イベントがスムーズに進行した時、きっとPAの大きな「楽しさ」と「やりがい」を感じるはずです。音を通して、人々の感動や喜びを支えることができるPAは、本当に魅力的な役割です。

この記事が、あなたのPAへの挑戦を後押しし、その助けとなることを心から願っています。さあ、一歩踏み出して、PAの面白い世界に飛び込んでみましょう!

次のステップ:さらにPAを極めるために

この記事でPAの全体像を掴んだあなたは、次のステップに進む準備ができています。

- 各機材の深掘り: マイクの種類ごとの特徴、EQやコンプレッサーのより高度な使い方など、興味を持った機材や機能について、さらに深く学んでみましょう。

- 実践経験を積む: 実際にPAの現場に参加し、経験を重ねることが何よりも大切です。場数を踏むことで、知識が本当のスキルへと変わっていきます。

- 他の記事も参考に: 当ブログでは、PAに関するさらに詳しい情報や、特定の機材のレビュー、実践的なテクニックなど、あなたのスキルアップに役立つ記事を順次公開していく予定です。

PA初心者におすすめの機材・サービス・書籍

PAの学習をサポートし、あなたのステップアップに役立つ、おすすめのアイテムやサービスをご紹介します。

まず最初に手に入れてほしい! PAの基本は「聞く」ことから

PAにおいて音を正確に聞くことは最も重要です。 ヘッドホンは、音の聞こえ方を正確に把握するために必要です。最初は安いものからでいいので、まずはここから始めましょう。

お金に余裕が出てくればこんなモニターヘッドホンもおすすめです。

書籍『ライブ・レコーディング・PAの基本』

PAの基礎から応用まで、幅広く学べる一冊です。この記事で学んだ知識をさらに深めるために役立ちます。手元に置いて、困った時に辞書のように活用してください。

高価な機材を「お試し」したいなら!レンタルサービス

高価なミキサーや特殊なマイクなど、いきなり購入するのは難しい機材でも、レンタルなら気軽に試すことができます。「とにかく一度使ってみたい!」というあなたの好奇心を満たし、購入前の判断材料としても活用できます。

機材レンタルなら、パンダスタジオが安くて早くて簡単なのでおすすめです。

初心者におすすめのミキサー(もし購入する機会があれば)

PAミキサーは高価なため、個人で購入する機会は少ないかもしれません。しかし、もし所属団体で導入を検討する際や、将来的にステップアップを考えているなら、以下のモデルは初心者にも扱いやすく、多機能で長く使えるでしょう。

- YAMAHA AG03MK2

- 自宅での簡易PAや、配信用のオーディオインターフェースとしても人気が高いコンパクトミキサーです。基本的な操作を学ぶのに最適で、USB接続でPCとも連携しやすいのが特徴です。

- BEHRINGER X AIR XR12 / XR18

- デジタルミキサーの入門機として非常に人気があり、タブレットやPCから無線で操作できます。多くのエフェクトや機能を内蔵しており、本格的なPAへのステップアップに繋がる一台です。